最近よく耳にする「AI(人工知能)」や「ディープラーニング」という言葉。テレビや新聞でも見かけるけれど、難しそうで自分には関係ないと思っていませんか?

でも実は、補聴器の世界でも、そういった“頭のいい仕組み”が使われはじめています。あなたが普段耳にする「人の声」を、より自然に、より聞き取りやすくしてくれる──そんな技術が、いま補聴器に組み込まれています。

目次

DNNとは

「DNN」というのは、簡単にいえば“AIの頭脳部分”です。人間でいえば“脳のようなもの”をコンピューターの中に作って、たくさんの経験から学習させる仕組みです。

このDNNは、もともと人間の脳の構造(神経細胞=ニューロンのつながり)をまねて作られたものです。脳が何かを学習するとき、脳の中の細胞同士のつながりが少しずつ変化して、「こういうときはこうする」と覚えていく。それと似た仕組みを、機械の中に再現したのがDNNです。

でも、「脳のまねをしてる」と言われてもピンとこないかもしれません。

そこで、もっと身近な例で考えてみましょう。

算数の問題集で考えるDNN

子どもが小学校で算数を学ぶとき、どうやって覚えるでしょう?

最初は「2 + 3 =?」のような簡単な問題を解きながら、「あ、これは5になるんだ」と先生に教えてもらいます。そして、同じような問題を何度も解くことで、やり方や考え方を身につけていきます。

このとき、子どもはただ答えを覚えるのではなく、「こういう形の問題のときは、こうやって考える」というルールや感覚を学んでいきます。

実は、DNNもまったく同じことをしているのです。

たとえば──

DNNに「猫の写真」を見せて「これは猫です」と教える。

次に「犬の写真」を見せて「これは犬です」と教える。

このように「データ(問題)」と「正解(答え)」をセットで何度も与えると、DNNはだんだん「猫と犬の違いってこういうことなんだな」と学んでいきます。

そしてある日、「初めて見る動物の写真」を見せても、

「ああ、これは猫っぽいな」と自分で判断できるようになるのです。

つまり──

DNNとは、たくさんの問題をこなして賢くなっていくAIの“生徒”のような存在なのです。

DNNの中身:脳と同じように考える回路

ここではDNNを「問題集をたくさん解くAIの生徒」として説明しました。

では、その“生徒”の中身は、どうなっているのでしょうか?

実はDNNは、人間の脳の仕組みをまねて作られた「計算のネットワーク」です。

脳の中には「ニューロン」と呼ばれる神経細胞が何十億個もあり、それらがつながって電気信号をやり取りしています。

この“つながり”を通じて、私たちは「見る・聞く・考える・覚える」といった行動ができるのです。

ノードとノードのつながり = 脳の神経のようなもの

DNNの中には、「ノード(またはユニット)」という小さな情報処理の点がたくさん並んでいます。

このノードが、まるで脳のニューロンのように働いていて、

「前のノードから受け取った情報」を処理し、「次のノード」に伝えます。

このノードたちは、何層にも重なって並んでいて(=多層構造)、次のような役割を持っています:

| 層の名前 | 役割 |

| 入力層 | 音や画像など、生のデータを受け取る部分 |

| 隠れ層(複数) | 情報を処理し、だんだん特徴をつかむ場所 |

| 出力層 | 「これは猫」「これは声」など結果を出す部分 |

この「入力 → 処理 → 出力」の流れは、まさに人間の脳が何かを感じて考えるときの流れと似ています。

学習とは、「つながりの強さ」を調整すること

DNNが学習をするとき、何をしているかというと──

ノード同士のつながりの“強さ”を少しずつ調整しているのです。

この“つながりの強さ”は「重み(おもみ)」と呼ばれます。

たとえば、「猫の写真を見たときに“猫”と判断できるようにするには、どのノードをどのくらい重視すればいいか?」を、少しずつ試しながら最適な状態にしていきます。

この調整作業が、“学習”そのものです。

これはまるで、人間の脳の中で「よく使う神経回路が強くなっていく」のと同じです。

繰り返し問題を解くことで、「あ、こういうときはこう答えるんだったな」と反応が速く、正確になっていくのです。

たくさんの層で、だんだん理解が深まる

DNNでは、ノードの層が何層も重なっている(=ディープな構造)ことで、

単純な特徴から始まり、だんだん複雑な特徴まで捉えることができます。

たとえば音声なら:

最初の層:周波数や音の大きさなどの“単純な特徴”を見る

中間の層:声の高さやリズムなどの“パターン”をつかむ

最後の層:「これは人の声っぽい」と判断する

こうして、DNNはまるで人間の脳のように、「見た目」「聞こえ方」「感じ方」から全体を判断できるようになるのです。

初めての問題にも対応できる?

子どもが算数の問題集を何度も解いていると、「あ、これは前にやったやつと似てるな」と気づくようになります。

「2+3=5」「4+2=6」「1+6=7」……と何度も出てくると、だんだん“たし算のルール”そのものが頭に入ってきます。

だから、新しく「8+5=?」という問題が出てきても、見たことがなくても、自分で考えて答えを出せるようになります。

オーティコンのDNN2.0は教師あり学習

ここまでの説明はAIの学習における「教師あり学習」と呼ばれるものです。

オーティコンのDNN2.0もこの「教師あり」学習が採用されています。

聞き心地がよい音声データを正解として学習を行い音の特徴を学習しています。

旧世代のDNN1.0は24チャンネル(24分割)された音データを学習に使用していましたが、新世代のDNN2.0では256チャンネル(256分割)したより細かい音データを学習に使用しています。

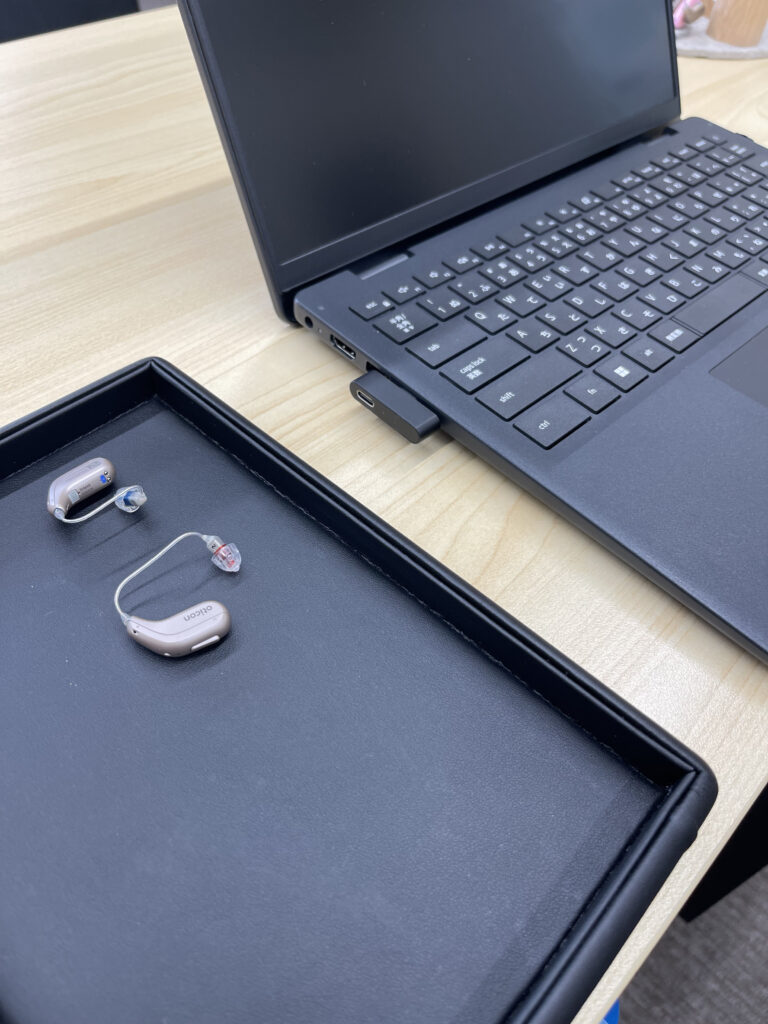

そして学習済みの頭脳を補聴器に搭載することで、初めて聞く音でも聞き心地のよい音声に変換をしてくれるという仕組みになっています。

DNNは、耳の中で学び続ける“賢い生徒”

この記事では、人工知能のひとつである**DNN(ディープニューラルネットワーク)**が、補聴器の中でどのように働いているのかを、算数の問題集のたとえを使いながら説明してきました。

人間の学びと似ている

DNNは、人間の脳と同じように、

「問題(入力)」と「答え(正解)」のセットを何度も見て、

間違えながら、少しずつ考え方(重み)を調整し、

最終的には、初めての問題でも自分で判断できるようになる

という、まるで賢くなっていく子どものような仕組みです。

補聴器では、耳に“学習済みの知恵”が入っている

ぜひご試聴してみませんか?

ご来店お待ちしております。

小倉店 石川